-

「最古の畳」修復について

-

- (「寛永十三年 結夏日」の墨書が確認された畳=赤外線カメラで撮影、京都府文化財保護課提供)

-

「最古の畳」の日付が判明した時の思い

- 今回、方丈の畳に寛永13年結夏日(4/15)と日付が判明した時は、よくぞ墨書きしておいてくれたと思いました。この日までに方丈も竣工していたことを思うと、当時の大徳寺の復興の様子が想像でき、胸の高鳴る思いがします。

現方丈は、旧方丈が失われたために建立されたのではなく、開山国師300回忌の法要のために大きな方丈の必要に迫られて造られました。やむなく旧方丈は解体されましたが、大徳寺最古材の庫裡に変身して、その偉容を誇っています。それらのことを、鑑みますと、よくぞここまで380年間、戦争や天災をくぐり抜けて、維持されてきたと思います。 -

クラウドファンディングを決意した理由

- 方丈含め、国宝・重要文化財指定の建造物は、文化庁や京都府の指導を受けて修理・修復の際には申請に依って規定の補助金を受けることができます。しかし、それらは調査と並行して慎重に進められる事業であります。

この手間隙のかかる調査事業において判明した、長く受け継がれてきた江戸時代の畳のことを、何も発信せずに只々修理を終えてしまうだけでは畳と共に発展してきた文化を埋没させてしまうことになります。

畳がどの様な経緯をたどって、何百年も連綿と禅文化や茶の湯文化が育まれてきたかを後世の人々に伝播することは、私共の使命だと思っています。 -

国宝・重要文化財指定の建造物を守る

-

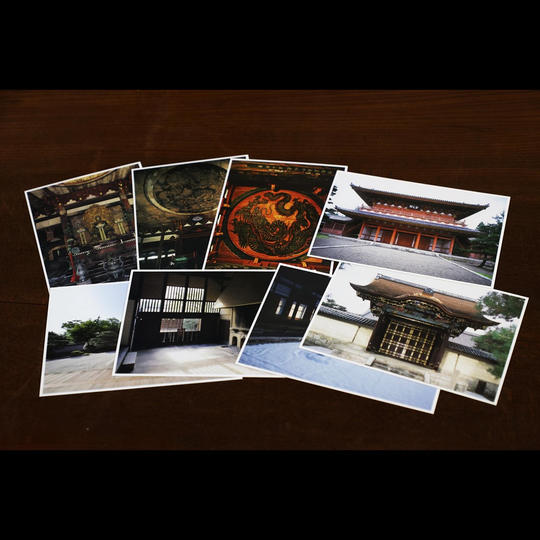

- 昭和40年頃の大徳寺は、境内が自由に往来出来ましたが、この頃は三門もまだ朱塗りではなく、多くの鳩が群舞して、そのフン害に苦慮し、土塀にはたくさんの落書きがありました。

また、各塔頭寺院も建物が荒廃していましたが、三門の解体修理(昭和42~46年)を区切りに修復が進み、今日の美観へと変貌しました。時間の経過と共に次々と修理時期が廻ってきますが、これらを何としても守っていく使命があると考えております。 -

返礼品について

-

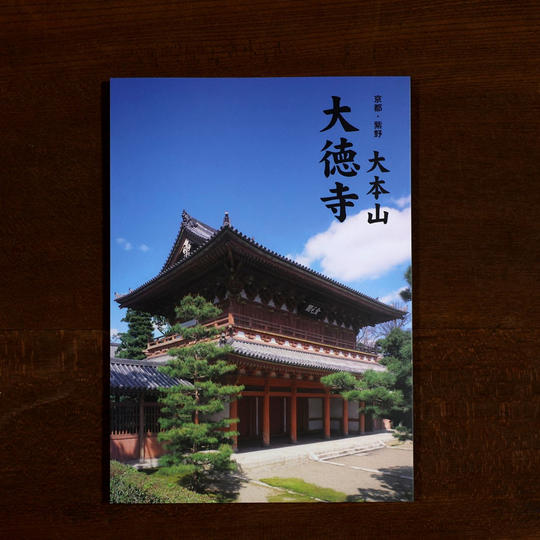

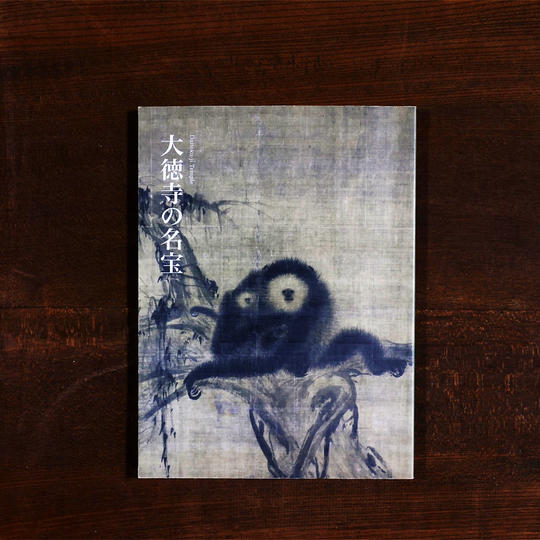

- (左:小冊子 右:曝涼本)

- 臨済宗の本山で各塔頭の歴史を網羅した"小冊子"や、文化財や名宝の解説をした"曝涼本"を備え付けている本山は少ないのではないかと思います。

塔頭寺院も非公開が多い中、やはりそれらの歴史を知っていただくためには、少しでも公開の場を設けることは肝要であると思います。

日本の中世以降に登場した禅僧、武将、文化人、茶人たちの大徳寺においての活躍ぶりをもっともっと知ってもらい、大徳寺の成り立ちを肌で感じてもらいたいと思います。 -

大徳寺の魅力

-

- 京都には、臨済宗の本山が大徳寺を含めて7つあります。中には、風光明媚な観光地に位置している本山もいくつかあり、春は桜、秋は紅葉、門前には観光客が行き交い、また寺側もその受け入れ態勢を整えています。

ところが大徳寺の境内には桜、楓は全くありません。あるのは、松と杉ばかりです。

それは、南北両朝が大徳寺を祈願所となし、勅願寺と定め、後醍醐天皇はこの聖地を「本朝無双之禅苑」とされた由縁に始まります。

特に大徳寺は他流派を受け付けない、「一流相承」を重んじて、臨済禅の正脈を保っています。各塔頭には、それぞれ良く手入れされた枯山水庭園が護持されていますが、その中にも、凛とした大徳寺の風格を味わっていただきたいと思います。 - (2022年6月1日加筆)

-

千利休も参禅 茶の湯ゆかりの禅寺

-

- 臨済宗大徳寺派大本山の大徳寺は鎌倉時代末期、大燈国師(宗峰妙超)が京都・紫野に「大徳庵」という小さな庵を結んだことに始まります。嘉暦元(1326)年に法堂が完成、以来「龍寳山大徳寺」として約700年にわたって修行僧が集い、禅の法統を受け継いできました。応仁の乱後、復興に力を尽くした一休宗純和尚、江戸時代には沢庵宗彭和尚らが住職を務め、現在も山内には20を超える塔頭があります。

茶の湯文化との縁も深く刻まれてきました。「茶禅一味」ということばがあります。茶の湯と禅は違うように見えても、求める境地は同じである、という意。「侘び茶」を大成させた千利休をはじめ、多くの茶人がその境地を求めて参禅しました。

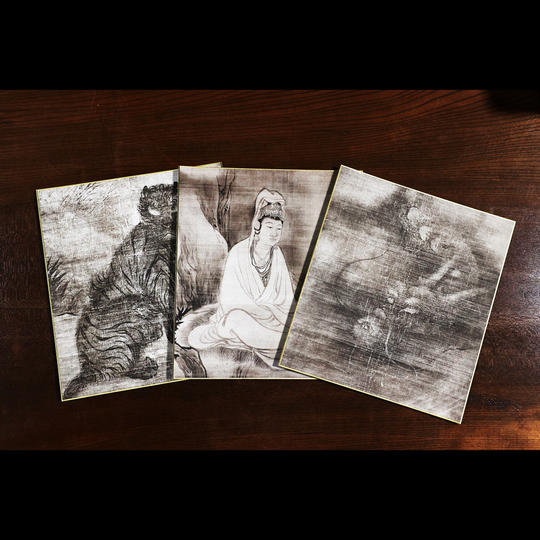

こうしたことから、建造物や庭園、障壁画、茶道具、中国伝来の書画など、多くの文化財も守り伝えています。 -

畳床に「寛永十三年」の墨書 最古の証し

- 文化財建造物の保存修理事業として、2020年から国宝の方丈などの部分解体修復が進められています。その過程で2021年末までに、方丈内に敷き詰められていた114枚の畳がすべて取り外されました。このうち4枚の畳の裏に、江戸時代初期の「寛永十三年 結夏日」の墨書がありました。「結夏日」とは、夏の修行「夏安居」の始まる日。大徳寺では4月15日にあたります。つまり「1636年4月15日」となります。文化財担当者は「畳職人の間では、大徳寺の畳床は日本で一番古いと知られていたが、日にちまで確認できた」と言います。

-

- (墨書のあった畳の位置を記した方丈の平面図)

-

どんな人が歩いたのか…

-

- 大徳寺の方丈は8室からなる特異な形式で、もともと住職の修行生活の場でしたが、その後、朝廷の勅使や幕府の役人を迎えたり、法要などに用いられる空間となっていきました。現在の建物は、棟札から寛永12(1635)年に京都の豪商後藤益勝の寄進によって開山・大燈国師の300年遠忌に再建されたことが分かっています。年号が記された4枚以外にも、それぞれ畳を敷く場所などが墨書されていました。使われている材質も同年代のものと思われます。畳表はすり減ったり、傷みが生じれば替えられますが、土台となる畳床は、再建当時のまま使われ、長い大徳寺の歴史の半分以上にわたって、多くの人の足音を刻み込んでいるのかもしれません。

-

畳の良しあし決める「畳床」

-

-

- そもそも畳床とは、どういうものかご存じでしょうか。畳の芯の部分で、よく乾燥した稲わらを何層にも重ね、規定の厚みにまで圧縮して麻糸で締めつけます。現代では用途に応じて、木材チップを使った畳ボードや発泡樹脂系の素材、ポリスチレンフォームを重ねた新建材なども使われていますが、畳の良しあしを決める最も重要な部分です。

- 昔ながらの稲わらは、耐久性、調湿性、断熱性、保湿性に優れていますが、それでも経年変化や湿気によってかびが生じたり、腐ることもあります。歴史ある建造物の多くで、時代とともに畳が入れ替えられている中で、大徳寺方丈の畳床は、墨書によって400年近くもの間、使い続けられていたことが裏付けられました。このため、現状を生かして補修し、次代に受け継いでいくことになりました。

-

手作業で修復 技術者少なく

-

- (畳床上面の凹んだ箇所にわらを足し、下面まで廻し縫い付ける=山口県、荒川製畳所)

- 使い込まれてでこぼこしている部分に稲わらを足して、厚みを均一化する職人技が求められます。しかし明治以降、畳床をつくる技術も機械化が進み、こうした手作業で整える技術者はほとんどいません。唯一、山口県で手がける製畳所があり、現在、方丈の1室、書院の畳12枚を昔ながらの手作業で修復しています。

方丈全体を見れば、まだ10分の1程度の修復です。今後、全体の修復を終える予定の2026年度末までに、すべての畳を手業で修復していきたい。そうすることで昔ながらの製畳技術を守り伝えたいのです。

仏道修行をはじめ、茶道、華道、香道、書道、さまざまな武道…。およそ「道」とつく日本文化は、畳の上で培われてきました。多くの人が座した日本最古の畳床を修復することで、そうした日本文化そのものを見つめ直す機会にもしたいと願っています。 -

リスクとチャレンジ

- 工事完了は2026年度を予定しておりますが、新型コロナウィルス感染症をはじめ、社会状況・自然災害の影響によっては、やむを得ず修復工事の期間が延長される可能性がございます。また、各返礼品の提供時期も遅れる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

また、特別拝観等の実施にあたりましては、感染拡大防止に細心の注意を払います。お越しいただく皆様には、感染予防対策へのご理解とご協力をお願い申し上げます。 -

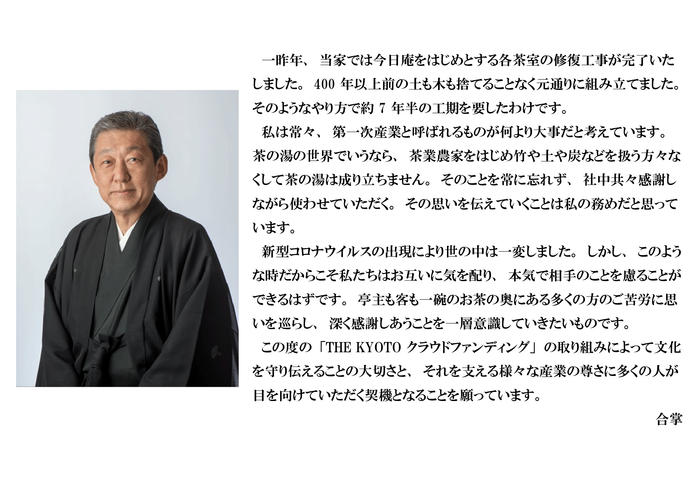

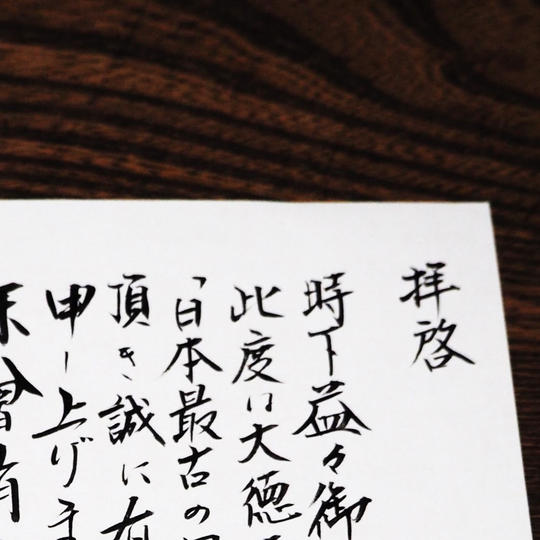

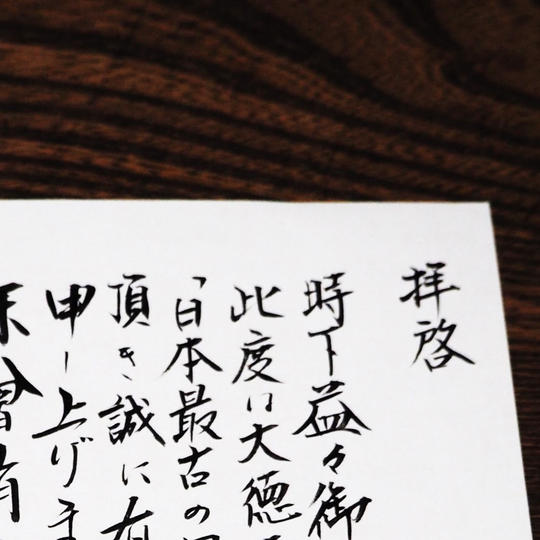

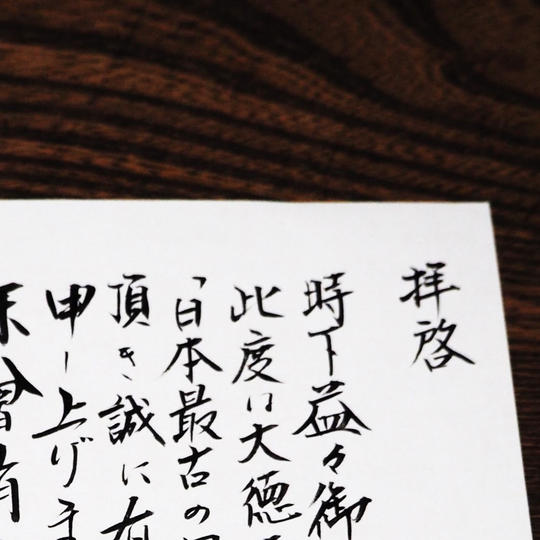

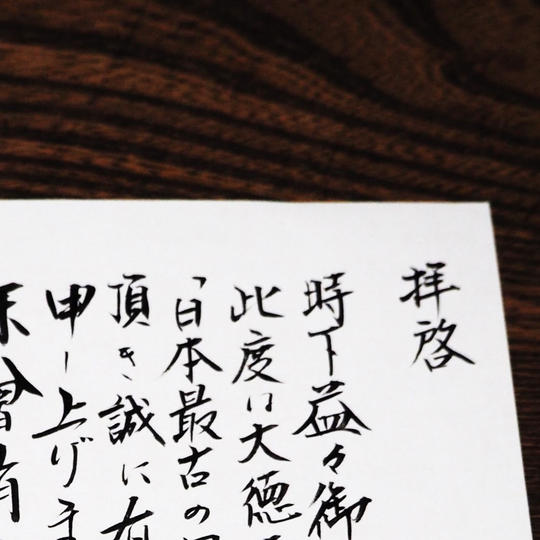

総長よりご挨拶

-

-

さいごに…

-

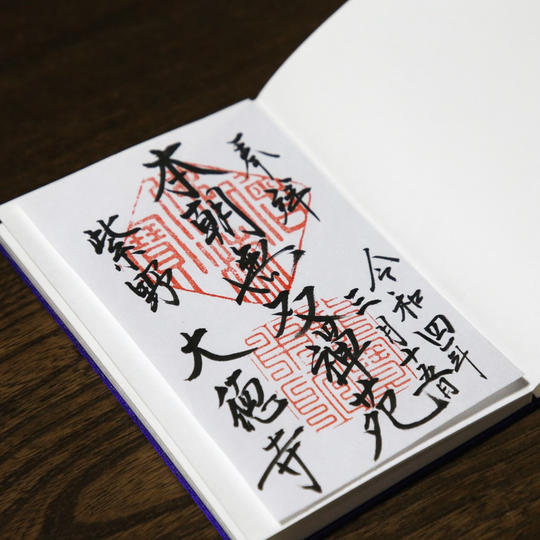

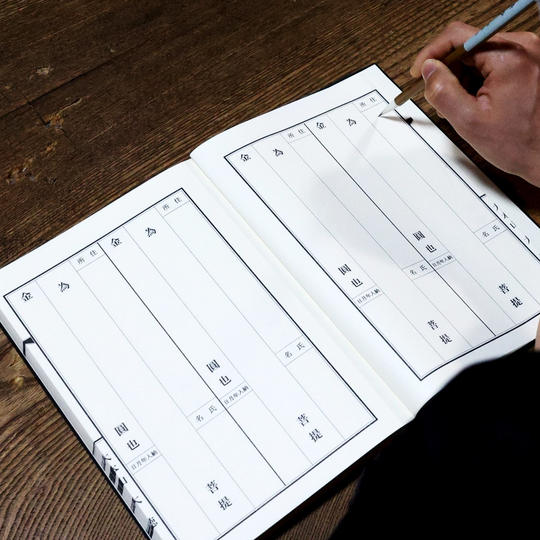

- 畳の修復費用全体では、数千万円規模になります。文化財修復の補助金があるとはいえ、到底すべてを賄えるものではありません。クラウドファンディングのご支援を修復費用の一部に充てるとともに、ご支援いただいた全ての皆さまのお名前を芳名録に記して方丈内陣に収め、ともにまた新たな文化、歴史を刻んでいきたいと思っております。

-

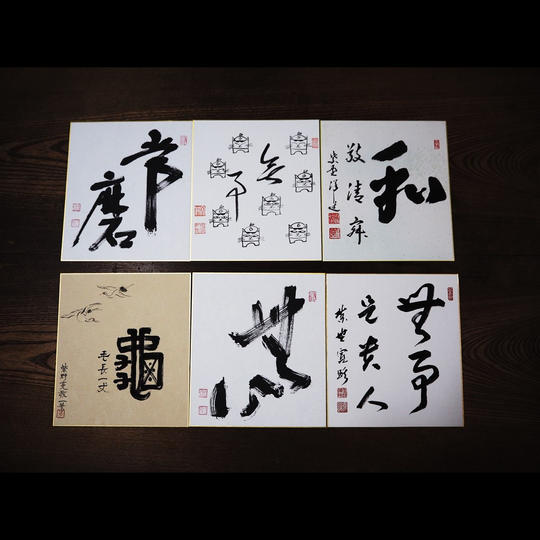

賛同人メッセージ

-

茶道表千家家元 千宗左

-

-

茶道裏千家家元 千宗室

-

-

茶道武者小路千家家元 千宗守

-

-

歌手 さだまさし

-